пятница, 21 ноября 2008

Всем спасибо, кто бросал в нас кирпичи. Я сложил из них забор, чтоб устоять... (с)

Всем спасибо, кто бросал в нас кирпичи. Я сложил из них забор, чтоб устоять... (с)

Надгробие супружеской четы с Виа Статилиа.

Известняк. I в. до н. э.

Рим, Капитолийские музеи, Дворец Консерваторов.

Надгробие Рупилиев.

Известняк. 1-я пол. I в. до н. э.

Рим, Капитолийские музеи.

ancientrome.ru/art/artwork/img.htm?id=758

ancientrome.ru/art/artwork/img.htm?id=759

Скульптура. Скопас (?) (Древняя Греция). Надгробие юноши. Мрамор. Около 340 до н. э. Национальный археологический музей. Афины.

bse.sci-lib.com/particle017916.html

Всем спасибо, кто бросал в нас кирпичи. Я сложил из них забор, чтоб устоять... (с)

www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/079/715.htm

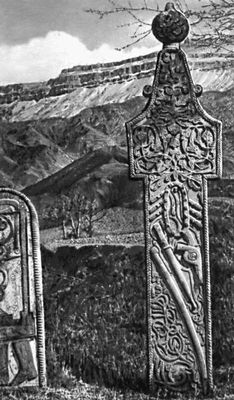

Надгробие, произведение скульптуры или малая архитектурная форма; предназначено для увековечения памяти умершего, устанавливается на его могиле (в отличие от гробницы, вмещающей в себя тело умершего, и ложного Н. — кенотафа). В неолитических культурах Н. являлись деревянные столбы, менгиры, в Древней Греции — статуи, стелы с изображением умершего. В раннесредневековой Европе на смену плоскорельефным стелам эпохи Великого переселения народов с распространением христианства приходят кресты. Основным типом Н. в Западной Европе с 11 в. становится тумба (пустая каменная или бронзовая коробка, прикрытая плитой со статуарным, рельефным или гравированным портретом умершего: устанавливалась над захоронением, обычно помещаемым в интерьере церкви). На средневековом Кавказе были распространены каменные плиты с орнаментальной резьбой. Кит. Н. (вертикальные плиты, на которых высекались не портреты, а лишь имена) постепенно превратились в свободно стоящие мемориальные стены. В эпоху Возрождения Н., как правило, вытесняются гробницами. В Н. 17—18 вв. портреты всё чаще сочетаются с символами бренности земного бытия и аллегорическими фигурами; всё большую композиционную и смысловую роль играют надписи. С конца 18 — начала 19 вв. Н. устанавливаются большей частью не в церквах, а на кладбищах (превращающихся в своеобразные музеи Н.). В Н. 2-й половины 19 — 20 вв. религиозно-дидактическое начало постепенно ослабевает и единственным украшением могилы всё чаще становится портрет умершего или лаконичная эмблема, играющая чисто мемориальную роль.

Надгробие, произведение скульптуры или малая архитектурная форма; предназначено для увековечения памяти умершего, устанавливается на его могиле (в отличие от гробницы, вмещающей в себя тело умершего, и ложного Н. — кенотафа). В неолитических культурах Н. являлись деревянные столбы, менгиры, в Древней Греции — статуи, стелы с изображением умершего. В раннесредневековой Европе на смену плоскорельефным стелам эпохи Великого переселения народов с распространением христианства приходят кресты. Основным типом Н. в Западной Европе с 11 в. становится тумба (пустая каменная или бронзовая коробка, прикрытая плитой со статуарным, рельефным или гравированным портретом умершего: устанавливалась над захоронением, обычно помещаемым в интерьере церкви). На средневековом Кавказе были распространены каменные плиты с орнаментальной резьбой. Кит. Н. (вертикальные плиты, на которых высекались не портреты, а лишь имена) постепенно превратились в свободно стоящие мемориальные стены. В эпоху Возрождения Н., как правило, вытесняются гробницами. В Н. 17—18 вв. портреты всё чаще сочетаются с символами бренности земного бытия и аллегорическими фигурами; всё большую композиционную и смысловую роль играют надписи. С конца 18 — начала 19 вв. Н. устанавливаются большей частью не в церквах, а на кладбищах (превращающихся в своеобразные музеи Н.). В Н. 2-й половины 19 — 20 вв. религиозно-дидактическое начало постепенно ослабевает и единственным украшением могилы всё чаще становится портрет умершего или лаконичная эмблема, играющая чисто мемориальную роль.

Всем спасибо, кто бросал в нас кирпичи. Я сложил из них забор, чтоб устоять... (с)

Остатки православного надгробия

Всем спасибо, кто бросал в нас кирпичи. Я сложил из них забор, чтоб устоять... (с)

Всем спасибо, кто бросал в нас кирпичи. Я сложил из них забор, чтоб устоять... (с)

judaica.spb.ru/exbsh/ex11/Goberman.shtml

Комментарий к изображениям

Животные, несущие виноградную гроздь (как правило, медведи), изображают двух разведчиков, которые были посланы Моисеем из пустыни в землю Ханаанскую и «срезали там виноградную ветвь с одною кистью ягод, и понесли ее на шесте двое» (Числа, 13:23).

Этот мотив, начиная со Средних веков, был широко представлен в европейском искусстве. Евреи Восточной Европы заменили в нем человеческие фигуры на фигуры животных - так старались избегать изображения человека.

Изображение гигантской грозди символизирует Святую Землю, в которой в конце времен произойдет восстание из мертвых.

Рельеф, на котором шест с виноградной гроздью и птицей держат львы, представляет собой контаминацию двух самостоятельных мотивов: разведчиков и птицы, клюющей виноградную гроздь.

Всем спасибо, кто бросал в нас кирпичи. Я сложил из них забор, чтоб устоять... (с)

Надгробия в селении Куядинские Хутора (Дагестанская АССР). Камень. Конец 19 — нач. 20 вв.

Всем спасибо, кто бросал в нас кирпичи. Я сложил из них забор, чтоб устоять... (с)

Всем спасибо, кто бросал в нас кирпичи. Я сложил из них забор, чтоб устоять... (с)

Тема: надгробие

реставрация саркофага с надгробия Е. А. и В. Н. Кочубей в некрополе Государственного музея городской скульптуры

Всем спасибо, кто бросал в нас кирпичи. Я сложил из них забор, чтоб устоять... (с)

РЕЛИГИОЗНЫЕ ИДЕИ В АЛХИМИИ

ru.laser.ru/authors/timur/jung/jung2.htm

www.jungland.ru/Library/TainaGoti.htm

ru.laser.ru/authors/timur/jung/jung2.htm

www.jungland.ru/Library/TainaGoti.htm

Всем спасибо, кто бросал в нас кирпичи. Я сложил из них забор, чтоб устоять... (с)

Всем спасибо, кто бросал в нас кирпичи. Я сложил из них забор, чтоб устоять... (с)

Всем спасибо, кто бросал в нас кирпичи. Я сложил из них забор, чтоб устоять... (с)

20:15

Доступ к записи ограничен

Всем спасибо, кто бросал в нас кирпичи. Я сложил из них забор, чтоб устоять... (с)

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

Всем спасибо, кто бросал в нас кирпичи. Я сложил из них забор, чтоб устоять... (с)

library.ferghana.ru/uz/index.htm

"ДВА СЛОВА

о группе, которую я условно назвал “Собранием Утончённых”..."

"ДВА СЛОВА

о группе, которую я условно назвал “Собранием Утончённых”..."

Всем спасибо, кто бросал в нас кирпичи. Я сложил из них забор, чтоб устоять... (с)

nat-ka.livejournal.com/154531.html

История

Удобное местечко для жизни люди присмотрели в этих краях еще 10 тыс. лет назад, но официально считается, что поселение на месте нынешней деревеньки Uppåkra в окрестностях Лунда появилось примерно в 990 г. Король Свен I Вислобородый как настоящий викинг, заботился прежде всего о безопасности своих городов и через пару лет счел нужным перенести поселение в более пригодное с точки зрения обороны и торговли место – туда, где Лунд находится и сейчас. Что характерно – король не ошибся, и к началу XII века Лунд стал весьма развитым городом - в 1048 г. в нем уже имелся свой епископ, чеканилась собственная монета, а в 1103 г. здесь поселился архиепископ Дании (которая включала в себя территории нынешних Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии), а также кусок Англии и Германии. В этом же году был заложен кафедральный собор Лунда, освященный вскоре после завершения строительства в 1145 г.

К началу Реформации Лунд, правда, подрастерял свою значимость – нет, религиозной столицей он еще оставался, но вот торговым центром Сконе стал Мальме, и монетный двор переехал туда, а за ним – и богатые купцы со своими лавками и складами. А во время Реформации Лунд и вовсе впал в немилость – архиепископа упразднили, церковные земли и ценности отошли короне, большую часть церквей и монастырей попросту разрушили. О предреформационных временах сейчас напоминают только собор, монастырская церковь Святого Петра и извилистая сеть улочек, исправить кривизну которых не смог ни один из городских архитекторов.

В 1658 г. область Сконе, где и расположены были Лунд и Мальме, аннексировала Швеция, а 4 декабря 1676 г. к северу от города произошла одна из самых жестоких битв в истории: победили, конечно, шведы, но дорогой ценой – половина шведского войска полегла в этой бойне.

История

Удобное местечко для жизни люди присмотрели в этих краях еще 10 тыс. лет назад, но официально считается, что поселение на месте нынешней деревеньки Uppåkra в окрестностях Лунда появилось примерно в 990 г. Король Свен I Вислобородый как настоящий викинг, заботился прежде всего о безопасности своих городов и через пару лет счел нужным перенести поселение в более пригодное с точки зрения обороны и торговли место – туда, где Лунд находится и сейчас. Что характерно – король не ошибся, и к началу XII века Лунд стал весьма развитым городом - в 1048 г. в нем уже имелся свой епископ, чеканилась собственная монета, а в 1103 г. здесь поселился архиепископ Дании (которая включала в себя территории нынешних Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии), а также кусок Англии и Германии. В этом же году был заложен кафедральный собор Лунда, освященный вскоре после завершения строительства в 1145 г.

К началу Реформации Лунд, правда, подрастерял свою значимость – нет, религиозной столицей он еще оставался, но вот торговым центром Сконе стал Мальме, и монетный двор переехал туда, а за ним – и богатые купцы со своими лавками и складами. А во время Реформации Лунд и вовсе впал в немилость – архиепископа упразднили, церковные земли и ценности отошли короне, большую часть церквей и монастырей попросту разрушили. О предреформационных временах сейчас напоминают только собор, монастырская церковь Святого Петра и извилистая сеть улочек, исправить кривизну которых не смог ни один из городских архитекторов.

В 1658 г. область Сконе, где и расположены были Лунд и Мальме, аннексировала Швеция, а 4 декабря 1676 г. к северу от города произошла одна из самых жестоких битв в истории: победили, конечно, шведы, но дорогой ценой – половина шведского войска полегла в этой бойне.

Всем спасибо, кто бросал в нас кирпичи. Я сложил из них забор, чтоб устоять... (с)

По всей крипте лежит множество массивнейших каменных надгробий – одно чуть ли не в полметра шириной и огромных размеров, судя по изображению на втором, там погребены знатный рыцарь и две его жены, имеется здесь и несколько древних саркофагов, в том числе гробница архиепископа Виргера Ганнарсена (Birger Gunnarsen) работы Адама Ван Дюрена (1510).

Еще одна легенда гласит, что под одной из плит похоронен герой ирландской и шотландской мифологии – Фионн МакКуил (Fionn mac Cumhaill), правда, сами ирландцы верят в то, что его склеп расположен неподалеку от Дублина и в минуту смертельной опасности для страны герой встанет и наведет порядок

Всем спасибо, кто бросал в нас кирпичи. Я сложил из них забор, чтоб устоять... (с)

Всем спасибо, кто бросал в нас кирпичи. Я сложил из них забор, чтоб устоять... (с)

колеса на храме Сурьи

Храм Солнца-Сурьи в Конараке производит внушительное впечатление египетской пирамиды. Это известный археологический памятник. Его ступенчатая пирамида украшена 24 восьмилучевыми каменными колесами: это часы дня, а восемь - традиционное число Солнца: для древнего мира это одно из "больших" чисел, символизирующее многообразие и всеохват мира. Быстроту светила и силу его энергии подтверждают мощные статуи солнечных коней и быков. Сурья часто изображается на коне - это традиционный солнечный символ. В виде пирамиды строится первый предел индуистского храма, за которым следует возвышающийся над ним вытянутый купол. Высокий купол наполовину разрушен, но и величие оставшейся части доносит образ мощи Солнца. В углублениях наверху - статуи Сурьи в разное время дня и ночи. Вокруг храмового комплекса разбросан низкий лес зеленых зарослей - на песчаной почве, создающей живописные опушки: есть где погулять.

Некогда перед храмом проходили танцы, посвященные солнца. Штат, где расположен Конарак, называется Орисса: само это имя возводят к слову "танец". Сегодня танцоры показывают мастерство ритуального индийского танца на площадке в зелени недалеко от храма - немногое изменилось за тысячу лет.

Космогоническую роль Солнца подчеркивает стоящий рядом маленький астрологический храм девяти планет . Кроме Сурьи-Солнца, Сомы-Луны, это пять видимых планет Солнечной системы и лунные узлы - точки затмений, которым индийская астрология отводит важную роль. Один - демон Раху - изображен обжорой, с аппетитом поедающим Луну. Согласно мифу, он утащил у богов напиток бессмертия-сому (связанный с образом Луны: поскольку, каждый месяц тая и исчезая с небосвода, это светило имеет силу возродиться вновь. По индийски, Сома - это и Луна, и напиток бессмертия). Но всевидящие светила заметили кражу и донесли богам - и в отместку Раху глотает их, когда они попадаются ему на пути. В астрологии узлы, связанные с образом бессмертия души, символизируют прошлое и будущее воплощения [...]

Всем спасибо, кто бросал в нас кирпичи. Я сложил из них забор, чтоб устоять... (с)

Гадес

Гадес был первым ребенком Кроноса (есть сведения - последним), был им первым проглочен и долгие годы томился во чреве отца. Это и сформировало болезненный характер бога. Мизантроп и теофоб, после своего спасения Зевсом, он выбрал под управление подземное царство Аид, куда направлялись души умерших, и обитал там безвылазно, окружив себя монстрами и чудовищами.

В целях безопасности его настоящее имя смертные избегали произносить, пользуясь эвфемизмами вроде Аид или Плутос (хотя Плутос - это еще и отдельный бог богатства, вовсе не эквивалентный Гадесу; смешивать их стали позже - ошибочно!). (Если уж мы занялись этимологией, то слово "ад" происходит от имени "Гадес". Так же как и слово "гад". Да, кстати, ударение на "е": "ГадЕс".) Другие имена-заместители Гадеса: Полидект, Полидегмон, Гостепреимец, Аидоней, Пиларт (Запирающий ворота - Аида, имеется в виду).

Иногда он вмешивался и в дела наземные. Так, по его просьбе был уничтожен Асклепий (видимый на небе в созвездии Змееносец).

Широко известна история о похищении Гадесом Персефоны. Персефона была дочерью Зевса и Деметры. Гадес проникся страстью к своей племяннице и однажды похитил ее, ввергнувшись из Аида в Сицилию на черной колеснице. Колесница эта, по некоторым мифам, изображена на небе в виде созвездия Лира.

Гадес был первым ребенком Кроноса (есть сведения - последним), был им первым проглочен и долгие годы томился во чреве отца. Это и сформировало болезненный характер бога. Мизантроп и теофоб, после своего спасения Зевсом, он выбрал под управление подземное царство Аид, куда направлялись души умерших, и обитал там безвылазно, окружив себя монстрами и чудовищами.

В целях безопасности его настоящее имя смертные избегали произносить, пользуясь эвфемизмами вроде Аид или Плутос (хотя Плутос - это еще и отдельный бог богатства, вовсе не эквивалентный Гадесу; смешивать их стали позже - ошибочно!). (Если уж мы занялись этимологией, то слово "ад" происходит от имени "Гадес". Так же как и слово "гад". Да, кстати, ударение на "е": "ГадЕс".) Другие имена-заместители Гадеса: Полидект, Полидегмон, Гостепреимец, Аидоней, Пиларт (Запирающий ворота - Аида, имеется в виду).

Иногда он вмешивался и в дела наземные. Так, по его просьбе был уничтожен Асклепий (видимый на небе в созвездии Змееносец).

Широко известна история о похищении Гадесом Персефоны. Персефона была дочерью Зевса и Деметры. Гадес проникся страстью к своей племяннице и однажды похитил ее, ввергнувшись из Аида в Сицилию на черной колеснице. Колесница эта, по некоторым мифам, изображена на небе в виде созвездия Лира.